Yamaha 自 2016 年首度發表 以來,搶眼外型加上無窮的改裝潛能,深受廣大車迷的喜愛,並成為市場上炙手可熱的運動速克達。現在經過 5 年的醞釀,終於迎來首度的大改款,以 Force 2.0 之名重新出發。

究竟這款人氣街跑從裡到外翻新之後,是否能超越前作呢?因此本次編輯部就以新舊款 Force 短兵相接進行比較,結果如何就來看看我們的深度測試吧!

內容大綱

【動力測試】

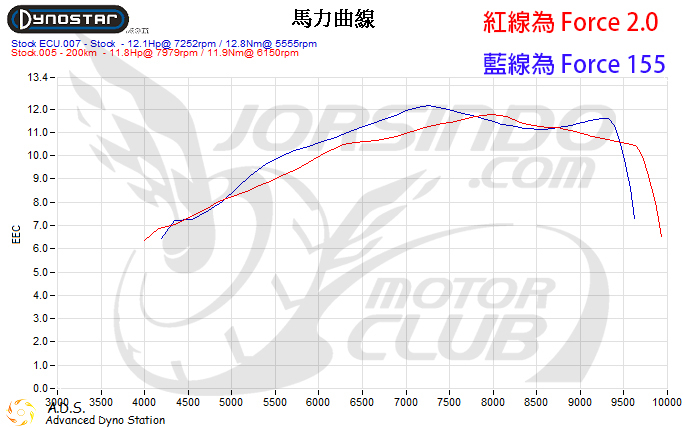

想要了解新款 VVA 引擎在 Force 2.0 上是否有過人的優勢,最簡單的方法當然就是把兩台車直接推上馬力機來驗證囉!

從 Force 2.0 的馬力圖來看,最大馬力約在 8,000 轉左右,而動力曲線則是 Yamaha 一貫的線性風格,從 4,000 轉開始平穩輸出至峰值,馬力重量比大約是 11kg:1hp。

接著看看初代 Force 推上馬力機的表現,雖然與 Force 2.0 一樣動力從 4,000 轉開始湧現。不過在中速域快速攀升,12.1 匹的最大馬力也在約 7,250 轉時提早達到。

將兩代的馬力圖放在一起比對就一目瞭然,初代 Force 在 5,500 轉時就達到 12.8 Nm 的最大扭力,整體的動力輸出都明顯優於 Force 2.0。不過 Force 2.0 2的引擎擁有更高的轉速,延伸性更好,到斷油前還能維持最大動力的七成。

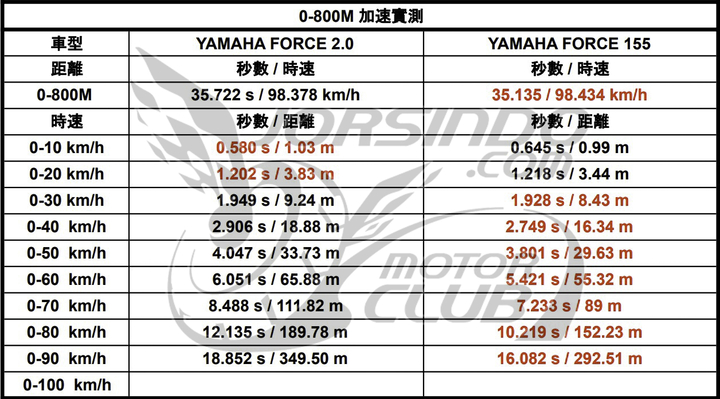

【0-800m 加速測試】

除了馬力機上的數值之外,當然少不了實地加速測驗,就來看看新舊款 Force 在 0-800 公尺的加速表現吧!

在測試之前將兩車設定成原廠建議值,而新舊兩款 Force 的前後胎壓都是 25psi,因此分別對新舊款 Force 進行打氣以達到標準值。

接著是車手過磅!本次測試由我秉軒與大魔王來進行,穿上裝備的重量為 88.2 公斤,而大魔王則是 92.6 公斤,兩車手之間的差距在 4.4 公斤。

車手體重的差距就由壓艙物來補足。

加速測試同樣由 QSTARZ 6000S 作為紀錄,車手也會交換車輛及起跑位置以示公平,並且取最佳成績為實測結果。

加速初期,Force 2.0 的離合器約莫在 3,000 轉時接合,反應相當靈敏、輕快。反觀初代 Force 則是直到 4、5000 轉時才接合,起步加速反應上比 Force 2.0 稍慢一些。不過到 120 公尺時,初代 Force 憑藉持續高轉的強勁加速力道超過 Force 2.0。

到中段時,兩車大約相距七個車身。此時 VVA 可變揚程的優勢在高轉速後出現,讓 Force 2.0 開始擁有更好的加速性,不過此時已經接近加速測試末段,無法有效將差距縮短。

交換路線騎乘,初代 Force 到末段同樣維持著大約 0.5 秒的領先優勢。

從以下的成績來看,Force 2.0 僅在初段加速時展現優勢,隨即被初代 Force 給追過。當然,Force 2.0 的使用里程才 200 公里,尚未進行磨合,因此推測在磨合後成績會再好一些,不過想要獲得更有感加速體驗,升級傳動相信是必要的手段。

不過需要補充一點,初代 Force 的原廠傳動設定從起步開始就在 7,500~8,000 轉之間運作,而 Force 2.0 則是在 6,000 轉左右,隨著車速慢慢上升,兩者有相當大的區別,Force 2.0 要直到表速超過 100 公里才會突破 8000 轉,想必是為了油耗表現做的妥協。從能源局頒布的車輛耗能數據來看,Force 2.0 無論在市區或是平均油耗來講,每公升都比初代 Force 多跑 8 公里以上,油耗數據比初代 Force 來得漂亮許多。

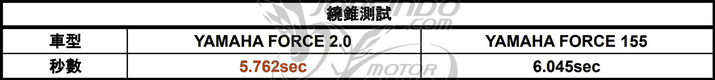

【24 公尺繞錐】

Force 2.0 最讓車迷捶心肝的,大概就是懸吊設計由原本的中置單槍改為雙槍避震形式,究竟這部分對於操控反應造成多大影響呢?來看看 24 公尺的繞錐測試吧!

首先出發的車款為初代 Force,快速攀升的轉速讓車輛在低轉接合時更需謹慎控制,長軸距加上後懸吊過於硬朗的設定,讓車身在快速切換方向上不夠靈活,最終以 6.045 的成績完成繞錐測試。

接著是 Force 2.0,減少 65mm 的軸距讓車身反應大幅提升。加上靈敏的油門反應,Force 2.0 在低速繞錐時展現相當輕快的車身動態,也做出 5.762 的優異成績。

由於兩台車都採用 MAXXIS R1N 運動胎,因此在輪胎性能方面差距並沒有太大落差。不過大幅縮短的軸距的確賜予 Force 2.0 更加輕快且活潑的特性,這點也反應在最終成績上。根據測試者大魔王的說法,雖然 Force 2.0 的成績可圈可點,不過感覺前叉偏軟,反而是雙槍後避震表現不錯,如果想要提升操駕性能,建議能從前叉著手。

值得一提的是 Force 2.0 懸吊所採用的零件代號為 BFV,就是勁戰六代後來改用的版本。如果喜歡比較硬一點的回饋,建議可以使用代號為 B8R 的前期版本懸吊哦!

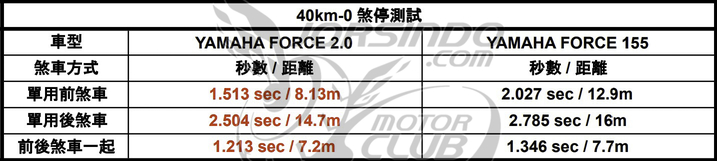

【40km/h-0 煞停測試】

新舊 Force 在輔助系統上最大的差異還有 ABS 防鎖死煞車系統,不過由於安全性的問題,因此決定將測驗項目從原本的時速 60 公里改為 40 公里。

首先出發為 Force 2.0,得益於 ABS 系統的準確介入,大魔王在全力煞停過程中相當穩定且平順。

接著換使用後輪煞停,同樣因為 ABS 的關係,就算大魔王單手扣住後煞也十分安心。

不過少了 ABS 的輔助,要急煞可就不是那麼輕鬆寫意。在前輪鎖死的情況下,可以明顯看到後輪已經有浮舉的現象,如果速度再快一點危險性也會連帶提升。

講到 ABS 的有無在後輪更為明顯。初代 Force 在 40 公里全力煞停時,鎖死的後輪留下長長的煞車痕跡,煞停距離也明顯增加,只能說行車輔助對於安全性不可小覷。

從 QSTARZ 的軌跡紀錄來看,Force 2.0 在前後煞停成績都明顯優於初代 Force,撇開煞車成績不談,ABS 的輔助在安全性上就大大加分,畢竟在開放道路上多一分安全就是多一分保障。

【TCS 循跡系統】

為了驗證搭載 TCS 系統的 Force 2.0 在安全性上的絕對優勢,我們選擇在充滿碎石的路段表現。首先出發的 Force 2.0 在碎石路上大轉油門的瞬間,立即偵測到前後輪速的差異並介入,綿密且平順的作動讓車輛依舊能在碎石路上平穩前進。

接著是沒有配備 TCS 循跡系統的初代 Force,在大力轉下油門的瞬間只見後輪持續打滑,造成車輛後段呈現左右漂移的狀況發生。

TCS 系統有無的穩定性從兩台車走過的路線高下立判,Force 2.0 在起步偵測到打滑後 TCS 系統立刻介入,讓車輛平穩前進。與初代 Force 扭曲的動態形成相當大的對比。當然,使用碎石路是模擬下雨的水泥地或是標線等低摩擦力的路面,讓車友了解 TCS 循跡系統在安全上的重要性。

兩段測試用影片來看會更加清楚。

【山道動態】

結束動態測試,就來山道實際體驗操駕感受吧!初代 Force 得益於高轉速的持續輸出加上中置懸吊的穩定性,在處理高速彎時相當紮實,讓騎士感到信心十足。

而 Force 2.0 雖然在改為雙槍避震以及縮短軸距後犧牲點穩定性,處理高速彎時較為謹慎。動力帶集中在高轉速的狀態下需要早一點開油,以補足動力上的小缺陷。

不過縮短 65mm 的軸距大幅增加 Force 2.0 的迴旋性,面對連續的低速彎道顯得游刃有餘。不僅如此,在擁擠的都會要穿梭在車陣中或是窄巷迴轉都十分受用。

【騎士四視圖】

Force 2.0 雖然取消了前踏板的設計,讓置腳空間較為侷促。不過採用較平整的座墊設計,讓騎士不再受到分離式座墊的限制,得以用更舒適的騎士三角來駕馭車輛,減輕不少身形高大的騎士負擔。不過修改過後的坐墊也讓座高小漲至 815mm,讓身高 173cm、跨長約 74cm 的騎士需要踮腳才能雙腳著地。如果覺得壓力太大的騎士,這部分可以考慮更換原廠精品的 795mm 低座高椅墊來獲得改善。

【雙載比對】

從後座的高度比對,阿娟在初代 Force 上下車時略顯吃力,原因在於初代 Force 的雙層式座墊設計,不過厚實的座墊在長途行駛下也增添些許舒適度。反觀 Force 2.0,平整的座墊設計讓阿娟在上下車時流暢許多,不過較薄的座墊厚度在長途騎行下會增加些許乘客的負擔。

【大燈測試】

Force 2.0 在車頭方面,導入了酷似自家重機 Tracer900 的頭燈造型,究竟新款 Force 是否有不同之處呢?就來看看頭燈的比較吧!

【近燈】

兩台車都採用鹵素燈泡作為照明光源,不過可以發現 Force 2.0 在光形方面更為集中,最大亮度落在車前 5 公尺左右。

【遠燈】

接著在遠燈方面,兩台車的數值都十分相近,不過值得注意的是 Force 2.0 在 25 公尺以後的亮度明顯降低,減少所謂「打鳥」的狀況發生,對於其他用路人更友善。

【傳動拆解】

想知道這次 Force 2.0 在傳動方面下了什麼苦心,未來又有什麼地方可以改裝,就繼續看下去吧!

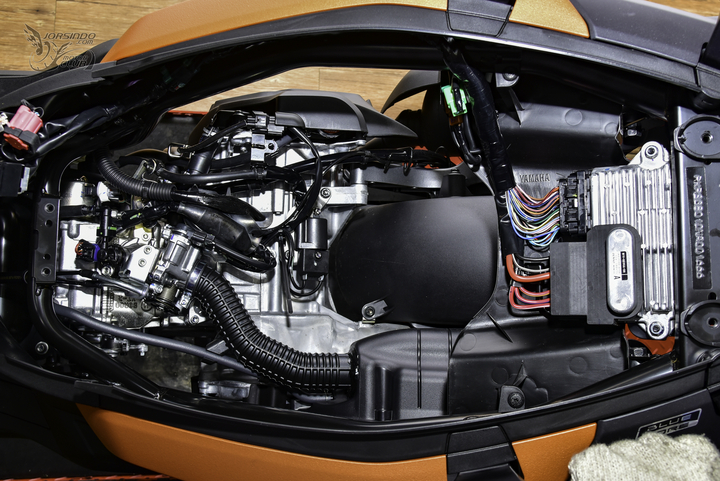

首先看到引擎室的配置,有別於初代 Force,Force 2.0 將原先藏在車頭的 ECU 移置車身後方,整體也更接近勁戰六代的配置方式。

ECU 為 Denso 製品,上面也有 Force 2.0 的代號「BFV」。

電瓶型號為 GT7B-BS。

節流閥內徑為 29.57mm。

噴嘴則是六孔的形式。

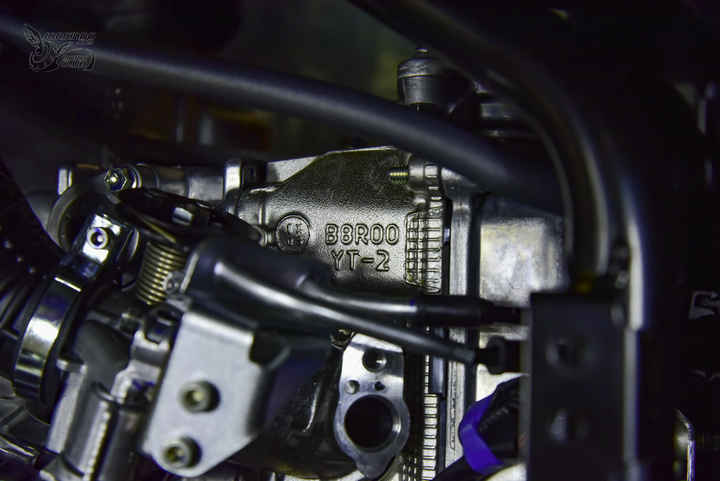

拆解過程中發現相當有趣的事情,以圖中的汽缸頭為例,Force 2.0 在零件上大量使用代號為「B8R」的六代勁戰零件,而不是 Force 車系使用的「1DK」。與其說它是 Force 的改款車型,但血緣上面卻更接近勁戰車系。因此未來如果想要針對排氣量進行升級,六代勁戰的改裝套件是可以沿用的。

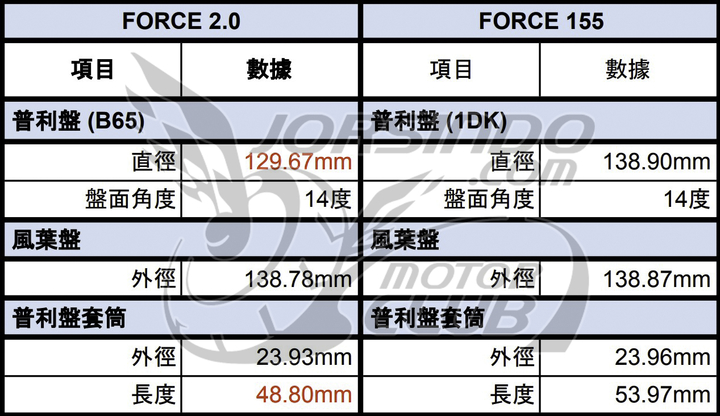

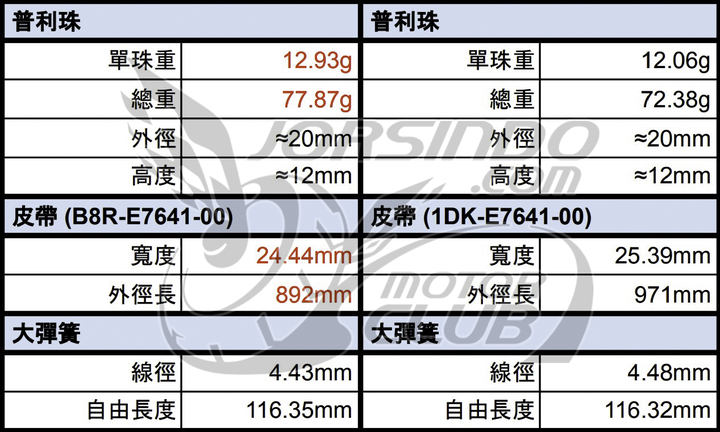

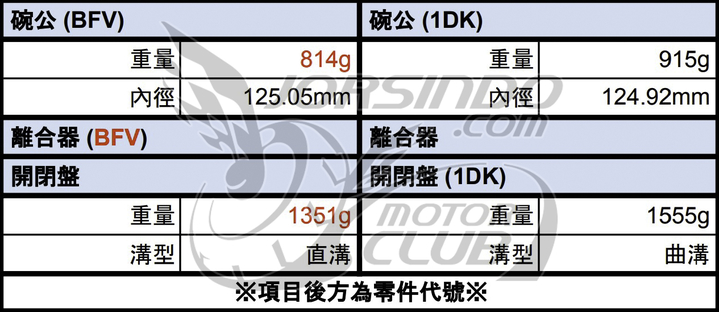

接下來為了方便讀者比較,我們就將新舊款 Force 的零件數據整理成表格,讓大家一目瞭然吧!

【結語】

或許有些車友認為本次 Force 2.0 的改款不盡滿意,不僅在動力方面相形見絀,連車迷敲碗許久的燈組也沒有一併升級。加速表現是原廠搭配 Bluecore 引擎的調整方式,以節能為主的特性,想要還原的車迷透僅需透過傳動升級即可達到相同的加速樂趣。至於配備方面,原廠不僅留給車迷相當彈性的改裝空間,更將時下主流的電控輔助一次到位,以升級消費者的安全為出發點才是改款的主要考量才是。

原文出處:YAMAHA FORCE 2.0 深度測試!電控補足的超人氣街跑

資料授權「小老婆汽機車資訊網」

![[分享] 廠隊 冠軍藍 塗裝!Yamaha Cygnus Gryphus 六代戰新色實拍](https://plus.webike.hk/wp-content/uploads/2024/08/170819jwqvv50phqsm5s54.jpg.thumb_-300x200.jpg)