Honda CB500SF 在中國重慶車展登場後,話題沸騰。由於 Webike Plus 也非常關注這款車型,所以我們抱著「能寫的文章全部寫!」的決心來撰寫。因此,這篇報導將為您帶來與舊型 CB400SF 的比較。

CB500SF設計意外地與「初代」相似?

CB500 Super Four

新型 CB500SF 給人的第一印象,無疑就是「整體的協調性」。它在外觀上具備讓人一眼就能辨識為 CB-SF 的均衡比例,同時配備了倒立式前叉、中置單槍後避震、液晶儀表等現代化配備,展現出符合 2025 年式特徵的摩登現代感。

在細節方面,例如邊緣帶有棱角設計的 LED 頭燈,雖然維持圓燈造型,但在處理上卻也避免過度傾向古典風格,處理得恰到好處。除了排氣管之外,幾乎沒有使用鍍鉻零件,也進一步營造出現代感。

在這之中,最能強烈營造「CB-SF 感」的,是左右兩側突出、充滿份量感的油箱。不過與舊型 CB400SF (NC42) 相比,輪廓略有些細微變化,這點相當耐人尋味。從正側面觀察,NC42 的油箱頂點(即最高的位置)位於加油口前方,之後向油箱尾端緩緩下降;而新型的油箱頂點則移到加油口的後方,呈現出一種略微前傾低伏的姿態。

這個油箱輪廓比 NC42 更接近 1992 年登場的初代 CB400SF (NC31),讓人不禁猜測設計師是否從 NC31 身上尋找所謂的 CB-SF 的神韻?不過若仔細比較油箱膝蓋夾持處的凹陷設計,新型的壓線邊緣如同折線般鮮明銳利,顯得非常俐落且現代。

這樣的造型,讓人聯想到 2018 年登場的 CB1000R 油箱設計,是 NC31 或 NC42 時代無法實現的造型,可以說是近年來壓製成型技術進步後才得以完成的產物。

新型 CB500 Super Four。油箱下緣的線條與車架角度完美貼合,從整體來看,車身的一體感相當出色。

於 2022 年停產的舊型 CB400SF (NC42 型)。

以及 1992 年登場的初代 CB400SF (NC31)。請注意三款車款油箱的輪廓。

紅色箭頭標示了三款車從正側面觀察時油箱的頂點(最高)位置。新型的頂點位於加油口後方,而 NC42 則是在加油口的前方,NC31 則大約在加油口附近。值得注意的是,新型油箱的上下厚度也也展現出類似 NC31 的份量感,而油箱膝蓋夾持處的壓線也比其他兩款車型更加銳利。

於 2018 年登場的 CB1000R,透過精心切削的引擎外觀以及鋁製散熱水箱護蓋等細節,展現了高度質感。油箱的造型同樣也充滿抑揚頓挫的起伏,膝蓋夾持處的壓線也相當銳利。

由於採用了銳利立體的壓線,新型 CB500SF 的油箱散發出鮮明而硬質的俐落感。

這種邊緣銳利的處理同樣也被運用在尾殼上,雖然整體輪廓與 NC42 相似,但新車型透過鮮明的稜角,比 NC42 更明確地將上下兩個面劃分開來。而上部面積較 NC42 小,或許是為了營造出俐落、符合當代審美的「小翹尾部」?儘管如此,後座的面積仍舊相當寬敞,甚至預留了可固定扶手的孔位,看起來載物能力相當不錯。

至於車尾部分,改為雙圓燈造型的尾燈,與過去的設計有明顯差異。這在近年 Honda 車款中並不常見,但因此而讓後視效果更具運動感。

然而,過去的 CB400SF 的尾燈是在方形燈罩內嵌入兩個燈泡,點亮時呈現雙圓燈效果,因此這也可以說是延續並進一步發展的設計。

至於連接尾殼和油箱的側蓋,從車名Logo 的配色等細節上,讓人感受到對 NC31 的致敬。

不過,在設計感上與油箱的連貫性相對薄弱,如果採用像 NC42 那樣與車身同配色的處理,反而可能會破壞整體的平衡。因此這個側蓋更像是用來烘托油箱與尾殼造型的「影武者」外裝部件。

新型 CB500SF 的尾殼。從正側面觀察,帶有藍色線條的上方面積相對較窄。值得注意的是,似乎有可以固定後扶手的孔位(雖然被遮蓋住了)和側蓋的造型設計。

NC42 的尾殼,從正側面觀察,上下兩個面積的比例幾乎相同。側蓋即使採用與車身同色處理也不會感到突兀。

CB500SF 的尾燈。雖然有 NSR250R 和 CBR400RR 等先例,但在近年 Honda 車款中,雙圓燈的設計較少見到。

話雖如此,NC42 的尾燈雖然燈罩本身是方形的,但內部嵌入了兩個燈泡,是一種「仿圓形雙燈」的設計。

- CB500SF 的側蓋上,「SUPER FOUR」以紅色字體呈現,而油箱上的「SF」圖樣則是新穎的處理方式。

- NC31 的側蓋,將「PROJECT BIG-1」的字體以紅色處理。CB500SF 是否延續了這個設計?

〈引擎〉襯托優美排氣管的配角?美麗排氣管的最佳襯托?

關於引擎,目前官方資訊僅有 502cc 的排氣量、DOHC 4 汽門配置、6 檔變速箱以及採用電子控制油門等,至於缸徑、行程和壓縮比等數據尚未公開。令人關心的最大馬力與扭力也尚未發布(儘管在重慶車展現場曾有約 80ps 的傳聞)。

那麼,從外觀上能看出與過去的 CB400SF 差異之處,包括進氣方式從側吸式(Side Draft)改為下吸式(Down Draft),此外,曲軸/主軸/副軸這三大主要軸心,也從過去的同一平面配置,改成了現代多缸引擎中常見的三角形配置,以縮短前後長度。同時,正時鏈條由中央變更為側置,使得汽缸頭的左右兩側呈現不對稱。

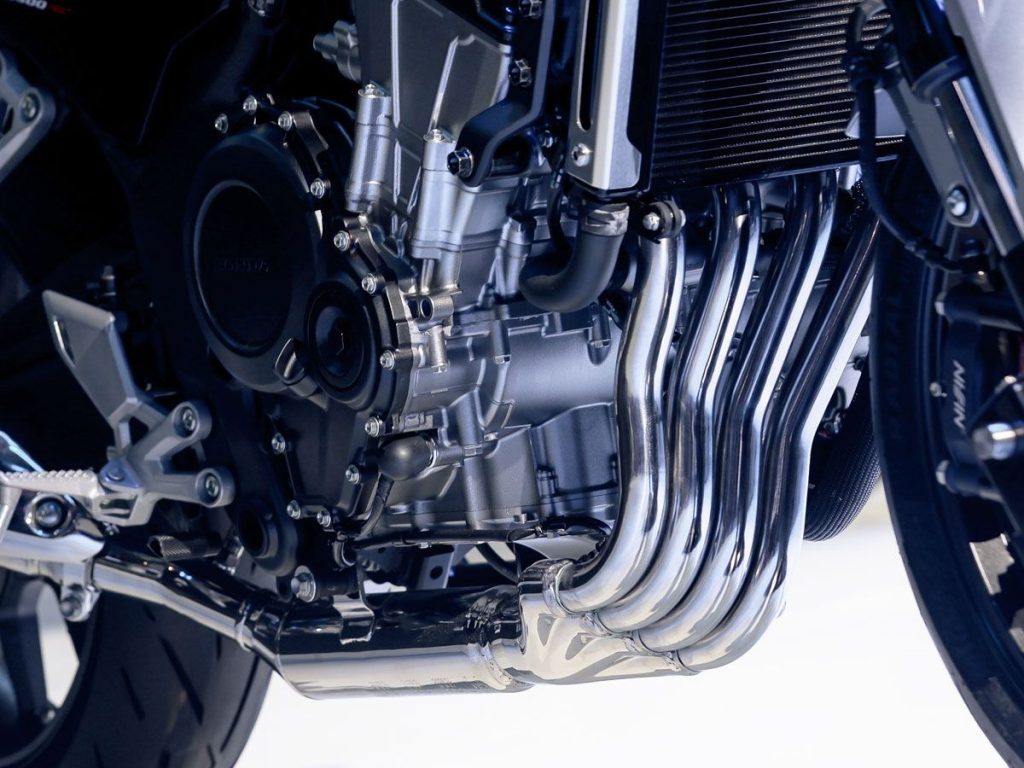

除了後面將提到的 E-Clutch 之外,似乎沒有什麼引人注目的新穎機構,而最大的亮點或許就是那仿效昔日 CB400 Four 風格的流線型排氣管。

由於水冷引擎在視覺上往往缺乏看點,因此這套排氣系統大幅強化了整車的存在感,同時也強化了「繼承自 CB400 Four 而來的『中量級四缸 CB』這種正統繼承者的故事性。值得一提的是,將機油濾清器從引擎前方移到底部,或許也是為了讓這套排氣管呈現更簡潔俐落的視覺效果。

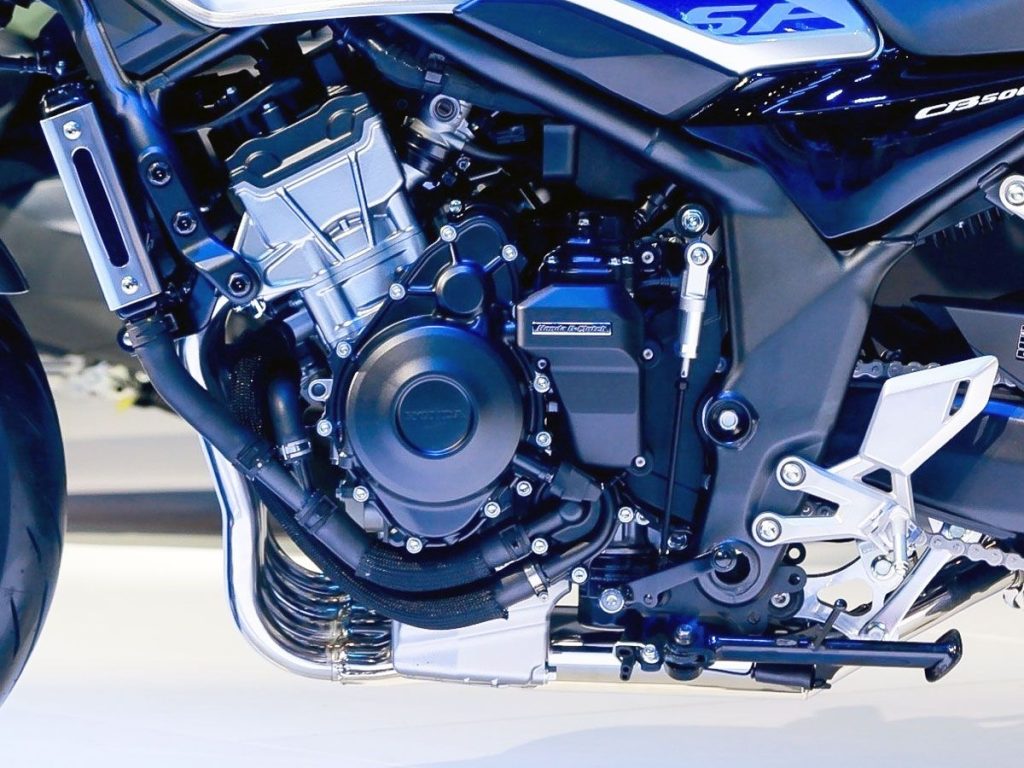

CB500SF 的引擎採用了現代化的配置,包括下吸式、側置正時鏈條和三大主要軸心的三角形配置。油底殼後方可以看到圓筒狀機油濾清器。

舊型 CB400SF 的引擎則起源於 1986 年的 CBR400R (NC23)。其機油濾清器配置在曲軸箱的前側。

CB500SF 引擎的汽缸頭左側,因為沒有配置正時鏈條,因此顯得更為小巧。

舊型由於採用中央正時鏈條,所以汽缸頭在左右兩側基本上是相同形狀。

強調「四缸特色」的排氣管。其後方的引擎也因機油濾清器位置的移動等處理,使視覺更為簡潔,進一步襯托出排氣管的造型之美。

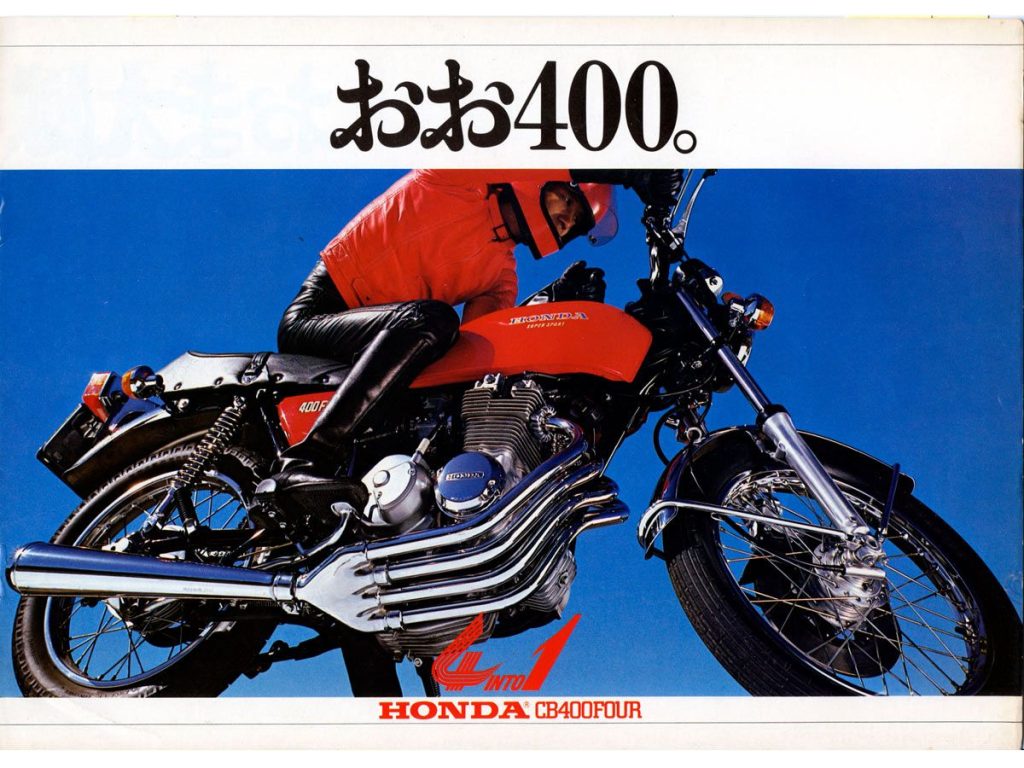

CB400 Four 於 1975 年上市,採用 Café Racer 風格與量產車首創的 4in1 集合式排氣管,可說是 Honda 400cc 四缸 的元祖。當年的廣告文案「おお400 (Oh, 400)。」更是經典到無人不知。

提到具有 CB400 Four 風格的排氣管,它的老大哥 CB650R 也是如此類似的設計,而 CB500SF 的引擎外觀氛圍與 650 系列頗為相似。或許有人會懷疑它是不是 650 系列的縮小排氣量版本?但其實 650 系列的汽缸與上曲軸箱是一體成型的,而 CB500SF 則採用分離獨立汽缸設計,因此被認為是不同的系統。

至於未來將登場的 400cc 版本,是縮小缸徑、縮短行程,還是兩者都縮小,目前完全不清楚。作為同一設計下設定 500cc 和 400cc 排氣量的案例,Honda 已有搭載於 CBR400R 和 Rebel 500 等車款的水冷雙缸引擎,透過 10.2mm 的行程差異,分別形成 471cc 和 399cc。

照理說,遵循這樣的先例應該是最容易的,但 CB500SF 特意採用汽缸分離獨立式設計,是否暗示著它可能是透過改變缸徑來區分排氣量呢…這讓人不免想多。

現行款 CB650R ( E-Clutch車型)。其汽缸頭周邊的氛圍,讓人感受到與 CB500SF 有相似之處。順帶一提,具有 CB400 Four 風格的排氣管,早在前一代 CB650F (2014 年登場)就已經採用了。

作為 650 系列初代的 CB650F 的汽缸,與上曲軸箱整合為一體。

CB500SF 的汽缸與曲軸箱採獨立設計。這是否也是 500cc 與 400cc 版本之間的主要區別?

外觀像是不著痕跡地搭載著〈「第二代」E-Clutch〉

在 CB650R/CBR650R 和 Rebel 250 上,E-Clutch 的作動單元是安裝在引擎右側面的離合器外蓋上,而 CB500SF 則將其移到了曲軸箱上方。因此,CB500SF 的引擎右側外觀與一般的 MT 車型完全相同,左側雖然在傳動齒盤上方設有零件,但幾乎是與發電機外蓋(Generator Cover)齊平,因此左右兩側外觀因搭載 E-Clutch 系統所產生的向外突出幾乎不存在。

此外,值得注意的是,CB500SF也是首款結合電子控制油門的 E-Clutch 車型。以往的 E-Clutch 車型是透過半離合器控制來釋放退檔時的引擎煞車,但 CB500SF 將是透過自動補油來與轉速搭配,這意味著在各方面都導入了更精密的控制。

加上這種低調不顯眼的安裝方式,可說是實現了「第二代 E-Clutch」應有的成熟進化。

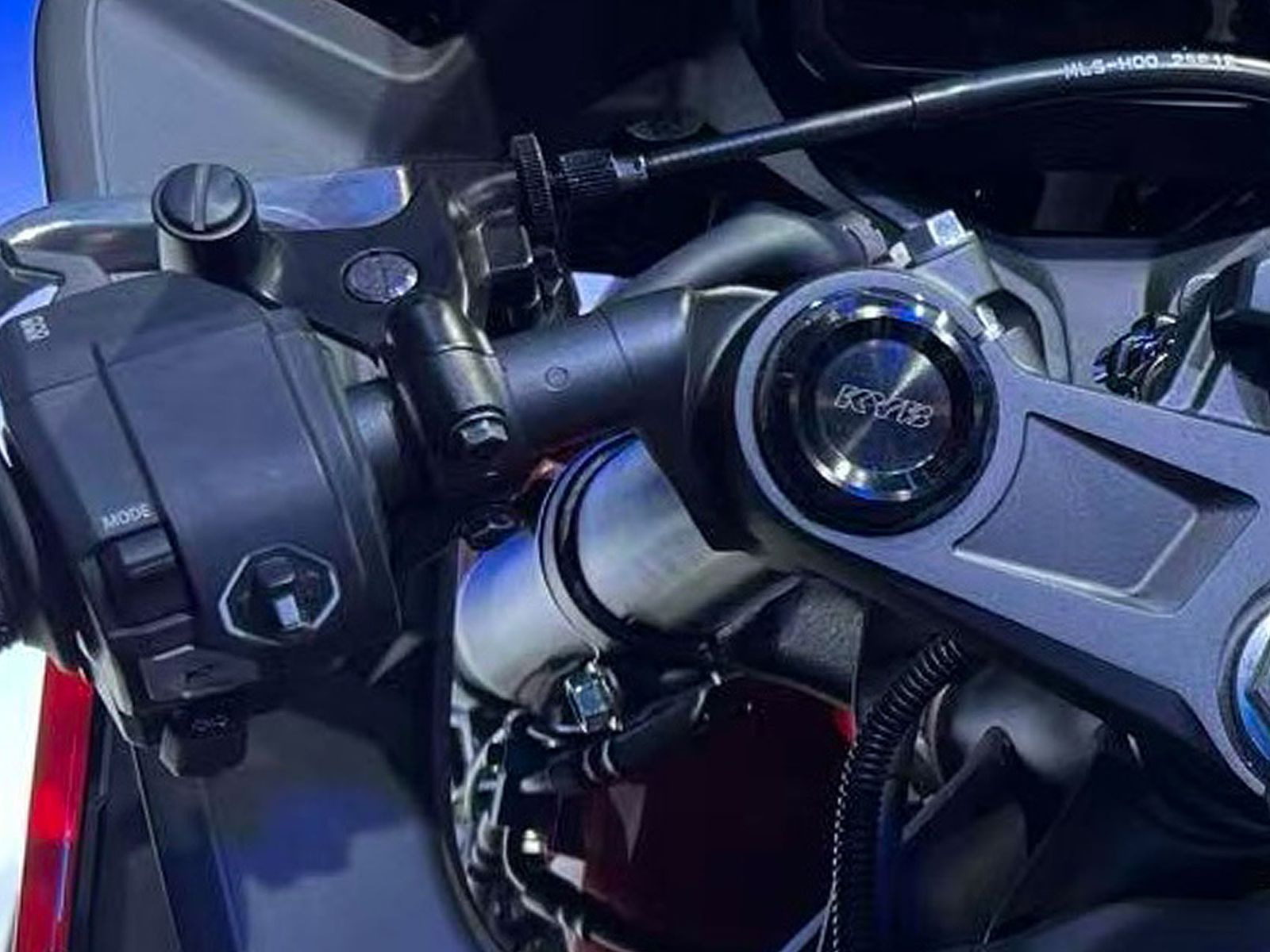

此外,電子控制方面也進行了徹底的升級,包括配備了循跡控制系統(HSTC)和 五種騎乘模式。儀表則採用 5 吋 TFT 彩色液晶,雖然理解許多用戶對於傳統指針式儀表的偏好,不過新車已搭載了與智慧型手機連動的 Honda RoadSync 等功能,功能性得到了大幅進化。此外,採用較高的把手座,並搭配了錐形手把 (Taper Handlebar)。

CB500SF 的 E-Clutch 配置在曲軸箱上方。儘管傳動齒盤蓋上方似乎也配置了離合器拉索的釋放機構等,但整體寬度依然控制在與發電機外蓋幾乎齊平的範圍內。

- CB650R 的 E-Clutch 像是直接罩在引擎右側的離合器外蓋上,寬度比一般 MT 車輛大。

- 這種「E-Clutch」配置在也被應用在Rebel 250 E-Clutch 車型上,與CB650R 共用作動單元。

CB500SF 的把手周邊採用較高的把座並搭配錐形手把。儀表為5 吋 TFT 彩色液晶。

〈車體〉積極控制剛性?

車架採用了近年運動車款常見的鋼製鑽石型車架,Honda 四缸車系中,CB650R 和 CB1000 Hornet 等都使用了這種設計。與過去的 CB400SF 採用雙搖籃式車架相比,鑽石型車架可以省略下管,進而可減經重量,同時可將引擎作為支撐點來增加車體剛性,使操控變得更直觀。

相對地,這種車架在創造剛性平衡(如扭曲和彎曲)的調整空間會減少,但 CB500SF 車體上可以看到一些為創造剛性平衡所做的設計手法,例如在與氣缸頭連接處加入了鋼板來降低締結剛性。

過去的 CB400SF 以雙搖籃車架賦予柔韌的操控為其一大魅力,但 CB500SF 無疑也在追求這種特有的「操控味道」。

CB500SF 的車架形式從過去的 CB400SF 雙搖籃式改為沒有下管的鑽石型。

- CB400SF 的雙搖籃車架。引擎被管狀車架包覆,車體運動時引擎會略微延遲,因此可獲得一種柔韌的操控感受。

- 鑽石型車架示意。圖片為 CB750 Hornet,將頭管和後搖臂樞軸以直線連接起來的簡單形式。偏向於較為直接的操控感受。

CB500SF 在車架與引擎的的締結處加入了一個螺栓固定的鋼板,這被認為是為了刻意降低這部分的剛性。若將鋼板放置於車架內側,外觀可能會更為精簡,但這也可能是經過考量後的剛性控制設計?無論如何,這個鋼板的形狀和螺栓鎖緊扭力設定等,無疑是造就了CB500SF特有的「操控味道」關鍵。

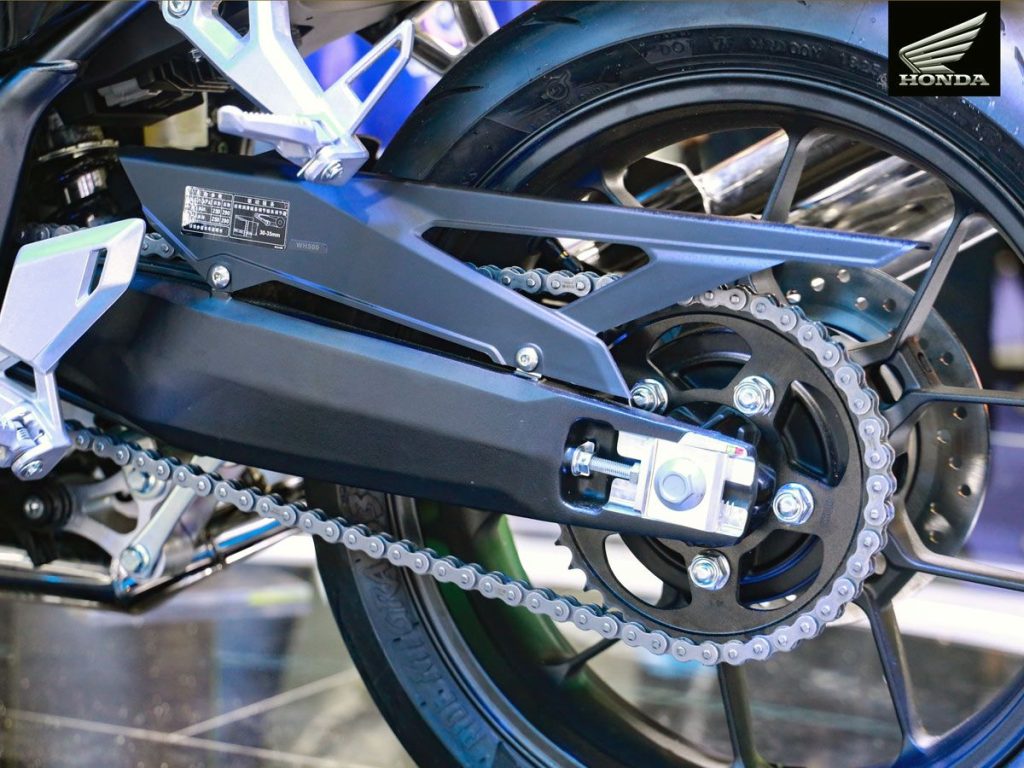

此外,由於規格尚未公開,以下純屬筆者推測,隨著以縮短前後長度為目的的引擎結構變更,後搖臂似乎也被加長了。若軸距不變,加長的後搖臂對於運動性能方面有著極大的優勢,像是增加前輪負重與抓地力提升等。結合連桿式單槍後避震的採用,車體的潛在能力似乎可以大幅提升。

在懸吊方面,前後輪和煞車卡鉗採用了與 CB750 Hornet極為相似的配置。倒立式前叉端蓋形狀也與 CB650R 和 CB750 Hornet 的 Showa (Astemo) SFF-BP 非常相似,但在重慶車展上展出的 CB500SF 卻是使用 KYB 製前叉。兩者皆無調整機構,但連桿式單槍後避震器配有凸輪式(Cam-type)預載調整機構。

輪胎尺寸雖尚未公布,但重慶車展上的展示車,前後輪都採用了中量級車款的標準尺寸:前 120/70ZR17,後 160/60ZR17,品牌為台灣正新輪胎 (CST) 。正新輪胎為全球第十大的輪胎製造商,但在日本的知名度不高,因此日規板是否有可能更換輪胎品牌?這也與日規版是在熊本製作所生產還是在中國生產(目前尚未公佈)有關。

CB500SF 的軸距尚未公布,因此以下說明僅供參考,但將前後輪對齊比較,圖片上顯示新型的後搖臂樞軸似乎比以往的CB400SF更為靠前,且引擎的前後長度似乎也有所縮短。

鋁製後搖臂是符合現代車型的錐形(Tapered)造型。後避震是連桿式,配備預載調整功能。

CB500SF 的前輪配置。請對照下方的 CB750 Hornet 比較,包括車輪形狀、前叉端蓋和煞車卡鉗等細節。輪胎品牌為台灣 CST 正新輪胎。

這是 CB750 Hornet 的前輪配置。除了花瓣形的煞車碟盤(浪花碟盤)不同之外,但其他部分幾乎相同。

- 圖片為 CBR500R FOUR,但在重慶展出的 CB500SF 前叉同樣為 KYB 製造。

- CBR/CB650R 和 CB750 Hornet 的前叉是 41mm Showa SFF-BP(圖片為 CBR650R)

![【殘酷擂台]】速報!! 2023/9 台灣機車銷量分析](https://plus.webike.hk/wp-content/uploads/2023/10/003409fdunsif3zfnl2ull-150x150.jpg)